Предприниматели и правительство отчетливо предвидели потенциал моторизованных транспортных средств и роль, отведенную им в будущем Японии, которое напрямую связывалось с экспансией и растущими имперскими амбициями. В 1918 году даже был принят закон, согласно которому императорское правительство готово было субсидировать выпуск автомобилей, которые могли бы иметь двойное — гражданское и военное — назначение.

Результат не заставил себя долго ждать. Примеру Mitsubishi последовали многие богатые судостроительные предприятия. Например, компания Tokyo Ishikawajima Ship Building and Engineering в 1922 году выпускает лицензионный легковой автомобиль Wolseley A9, в 1924, опять же по лицензии, — 5-тонный грузовик Wolseley CP, но уже в 1929 году создается собственный чистокровный японский грузовик Sumida, который, хотя и не стал популярным, но может считаться родоначальником всех автомобилей марки Isuzu.

1 сентября 1923 года в Токио случилось землетрясение разрушительной силы. Чтобы обеспечить столицу транспортом, на базе импортированных из США Ford T было сделано 800 автобусов. Получив некоторый опыт совместной работы, американцы оценили Японию как очень перспективный рынок и с 1925 года начали официальные продажи своих автомобилей. При участии «Большой тройки» (Ford, GM и Chrysler) были созданы сборочные предприятия. Подрядчики, выпускавшие запчасти, были объединены в общенациональную коммерческую сеть, тщательно контролировалось качество деталей. Так в Японии была привита культура массового производства и понимание того, что же такое современный автомобиль.

Переломным моментом в истории японского автомобилестроения стоал приход Второй Мировой Войны. Япония стремительно входила в ХХ век, и путь «от сохи» прошла быстрее, чем кто-либо. И все благодаря переходу на военные рельсы. Пока Европа жила тихо-мирно, на Дальнем Востоке вовсю шла война. В 1931 году японцы заняли Маньчжурию, в 1937 году начался новый этап агрессии против Китая — речь шла о полной оккупации наиболее экономически развитой восточной части огромной страны. Японская армия нуждалась в мощной надежной автомобильной технике, но производство в стране все еще не могло похвастать темпами роста.

В 1937 году закон о субсидиях был отменен. Вместо него принят закон об Автомобильной промышленности. Неофициально провозглашалась цель остановить экспансию американских автомобилей и способствовать массовому внутреннему производству, чтобы удовлетворить потребности населения. К примеру, в 1930 году число собираемых в Японии американских моделей примерно в 43 раза (!) превосходило количество отечественных. К 1935 году объемы производства своих машин выросли, но все равно составляли немногим более 5% от общего рынка.

На деле с принятием нового закона преследовалась и другая цель — необходимо было гарантировать непрерывную поставку транспортных средств (в настоящем и будущем) для военных сил. Чтобы еще больше ускорить процесс развития внутреннего производства, был намеренно обрушен курс иены. Чувствуя нарастающее экономическое давление, компании «Большой тройки» в 1939 году прекратили производство в Японии.

Так началась эра самостоятельного производства, совпавшая с пиком объявленного в 1935 году курса на индустриализацию. Однако путем введения законодательных «вил» японские производители были поставлены в такие условия, что и не помышляли о какой-либо свободе. Хоть они и мечтали выпускать высококачественные пассажирские автомобили, ничуть не уступавшие в комфорте и роскоши американским моделям, но планам их не суждено было

«Зеленый свет» был дан, прежде всего, производству автобусов и грузовиков, поскольку их и не нужно особенно переделывать, чтобы начать переброску живой силы. Первый японский дизельный двигатель был создан в 1931 году в недрах Mitsubishi — компании, которая издавна известна тем, что периодически создавала что-нибудь «первое в Японии» (и не только). Мощность мотора составляла 70 л.с.

В 1935 году им оснастили автобус В46 — самый большой на то время. В 1936 году был выпущен первый грузовик с дизельным двигателем. Двигатели, работающие на низкосортном топливе, гораздо экономичнее бензиновых — а это было очень важно. Как в воду глядели — в 1941 году, еще до того как японцы напали на Пёрл-Харбор, США ввели эмбарго на нефтяной экспорт в Японию. Власти страны вынуждены были наложить полный запрет на использование бензина в каких-либо иных целях, кроме военных.

Первый полноприводный легковой автомобиль был создан Mitsubishi. Прототип — модель PX33 появилась в 1933 году, задолго до американского «виллиса». Автомобиль со «злым» протектором покрышек, с крепкой рамой и мощным двигателем предназначался для военного командования. Обстоятельства не позволили запустить его в серию, но опыт разработки пригодился при создании послевоенных моделей внедорожников. Сегодня машина используется как инструмент для промо-акций Mitsubishi Pajero — самая памятная состоялась на парижском автосалоне в 2006 году.

Сравнительно недавно пришедшая на автомобильный рынок компания Toyota благодаря удачно подвернувшемуся «госзаказу» первой освоила массовый выпуск автомобилей и вышла в лидеры по производству. С 1937 по 1941 год ежегодный прирост объемов выпуска автомобилей в Японии составлял в среднем 270%. Такое рвение приравнивалось к национальному подвигу, и руководители корпораций могли рассчитывать на всяческие привилегии со стороны правительства. В этой связи показателен пример изобретателя Соичиро Хонда (в будущем основатель одноименной фирмы). В 1937 году он изобрел автоматические приспособления для производства поршневых колец и наладил их массовый выпуск. По заказу Министерства обороны он также разработал оборудование для производства пропеллеров. За это новшество Хонда получил письмо благодарности от высокопоставленных военных, и газеты прославляли его, как «промышленного героя».

В период между 1930 и 1940 годами было произведено в общей сложности порядка 300 тыс. автомобилей, которые распределялись преимущественно по военным ведомствам и правительственным учреждениям. Надо сказать, что именно в 30-е годы сложился характерно японский подход к производству, без которого не было бы экономического чуда 60-х годов. Доверительные отношения между производителями автомобилей и поставщиками деталей встали во главу угла. Можно, конечно, называть людей в корпорациях «винтиками», однако каждый человек ощущал свою обязанность выпускать только качественный и надежный товар.

После сокрушительного поражения в войне, годы с 1945 по 1955 стали для Японии периодом реконструкции. Для восстановления разрушенной экономики как никогда требовался автомобильный транспорт. Но в стране постоянные перебои с электроэнергией, при тотальном дефиците материалов поставщики не могли обеспечить качество запчастей. И многие предприятия, которые раньше выпускали детали для машин, чтобы как-то выжить, вынуждены были перепрофилироваться и заняться производством «горшков и кастрюль», инструментов и сельскохозяйственного оборудования. К тому же страна жила под тотальным давлением совета оккупационных сил, которые не спешили благоприятствовать подъему экономики, поскольку стояла задача свести к минимуму влияние японских дзайбацу (крупных монополистических объединений, до войны опиравшихся на ресурсы государства и колоний) и ликвидировать самые корни японского милитаризма.

Только в 1947 году было разрешено производство небольших автомобилей (с объемом двигателей не более 1500 см. куб.). Интересно, что американцы, чтобы снизить безработицу, готовы были поставлять в Японию собственные поврежденные транспортные средства, лишь бы только не содействовать развитию японской промышленности. В 1949 году страна пережила серьезный кризис, сопровождавшийся массовыми забастовками. После этого последовала либерализация, и ограничения на производство были отменены. Благодаря мерам, предпринятым для развития промышленности, предприятия могли рассчитывать на кредиты под низкие проценты и налоговые льготы. Тогда же были основаны автомобильные торговые ассоциации, и введены законодательные меры по обеспечению безопасности транспорта — каждая разрабатываемая модель автомобиля должна была получить официальное одобрение Министерства транспорта.

Кто знает, как повернулась бы история, если бы не вспыхнувшая в 1950 году Корейская война и начавшаяся «гонка вооружений». Теперь США рассматривали Японию не как территорию оккупации, но как плацдарм для вероятной войны с Советским Союзом. Для того чтобы заручиться поддержкой нового правительства, в 1951 году США сняли с Японии оккупационный статус и провели ряд демократических реформ. В качестве материальной поддержки, а также с целью морально компенсировать унижение Японии (вспомнить хотя бы бессмысленные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки), в экономику страны были инвестированы колоссальные по тем временам средства, из которых значительная часть предназначалась для автомобильной промышленности. Уже в 1953 году объем ВВП в стране превысил довоенный уровень. А через год в Токио состоялся первый автосалон. Выставку посетили 550 тысяч зрителей — это показывает, насколько важным стало событие для страны и для японского народа.

Официальное начало эры японских автомобилей 1955 год. В мае Министерство Международной Торговли и Промышленности объявило программу «Народный Автомобиль». Для японских компаний это была прекрасная возможность активизировать производство за счет создания совершенно новых оригинальных моделей.

Правда, предусмотренные этой программой автомобили, должны были иметь скромные параметры: четыре места, масса не более чем 400 кг, двигатель объемом 350-500 куб. см., расход топлива не более литра на 30 км, стоимость не более 150 тыс. иен (позднее была поставлена другая планка — 250 тысяч). В дальнейшем программа корректировалась при четком согласовании с автопроизводителями. Читать на пути к экологичному авто

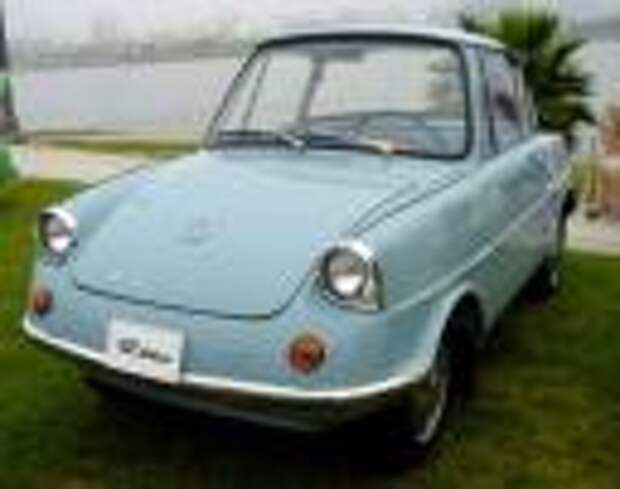

Конкуренция среди компаний была дикая. Особенно рассчитывали на успех в национальном проекте производители, которые до этого занимались выпуском двух- и трехколесного мототранспорта. В 1955 году компания Suzuki начинает продажи автомобиля Suzulite (с двигателем 360 куб. см.) Fuji Heavy Industries выпускает модель Subaru 360, Mitsubishi — Mitsubishi 500 (500 куб. см.). В 1960 году Toyo Kogyo (сегодняшняя Mazda) создает купе Mazda R360, а в 1961 Toyota предлагает модель Publica (700 куб. см.). Перечисленные автомобили можно назвать самыми успешными проектами послевоенного периода. И все они созданы под влиянием объявленной концепции.

При поддержке Международного банка в стране был принят план строительства автомобильных дорог. А в октябре 1958 года с большой помпой состоялась церемония, открывающая строительство шоссе Мейсин, отметившее начало «Эры японских шоссе».

Частично автомобильная промышленность тех лет, как и в 20-е годы, пошла по пути сотрудничества с зарубежными компаниями. Так Nissan в 1953 году собрал первые Austin A40, а полноценное собственное производство началось только в 1956 году. Isuzu производила автомобили Hillman до 1957 года. Грузовики Hinoделались по лицензии Renault. Mitsubishi в тот период тоже была заинтересована в сотрудничестве с иноземцами — в 1956 году выпустила джип, в котором, помимо собственных наработок, были использованы идеи американского Willys.

С другой стороны, Toyota и Nissan, несмотря на все трудности, намерены были выпускать только автомобили собственного производства, нисколько не ограничивая себя рамками проекта «Народный Автомобиль». Первая компания в январе 1955 года выпустила модель Toyopet Crown, вторая — Prince Skyline в апреле 1957-го и Datsun Bluebird в 1958. В дальнейшем конкуренция развернулась между Toyota Crown и Datsun Bluebird. Но производство автомобилей малого класса оказалось самым перспективным направлением. Была разработана новая политика гарантийной поддержки. Банки стали широко предлагать автомобильные кредиты. Все это способствовало быстрой автомобилизации Японии. К примеру, с 1960 по 1973 годы автомобильный парк страны увеличился почти в 20 раз.

Послевоенный экспорт японских автомобилей начался еще в конце 40-х годов, а в 50-х были построены первые предприятия за рубежом — в Бразилии, Мексике, Чили и Южной Африке. Изготовители стали принимать участие в международных автомобильных состязаниях. В сентябре 1958 года японская команда на Nissan Datsun 210 выигрывает международное ралли в Австралии. Это был первый японский автомобиль, добившийся такого неслыханного успеха.

С 1965 года закончился период технологических связей с зарубежными компаниями, когда японские изготовители приобретали необходимые технологии. Японцы показали себя хорошими учениками, и теперь могли продемонстрировать всему миру результаты самостоятельного труда.

Если до войны в Японии властвовали монополии, которые строились по клановым, семейным принципам, то в период экономического роста основу экономики стали составлять мощные финансовые группы — объединения промышленных и финансовых компаний, связанных корпоративными интересами, взаимным владением акций, общим директоратом. Каждый член группы мог рассчитывать на всяческую поддержку и протекторат. Высокая маневренность таких групп позволила новым японским монополиям расширить свое влияние и за пределами страны. Кроме того, создавались ассоциации изготовителей чего бы то ни было, в том числе и Ассоциация изготовителей автомобилей, которые фактически сливались в одно юридическое лицо. И все это при жесткой, почти феодальной дисциплине, в полном соответствии с национальным кодексом чести. Успеху содействовали и особенности автомобильного производства — создание семейств автомобилей с высокой степенью унификации, быстрый переход от одной модели к другой.

Неудивительно, что японская промышленность демонстрировала непревзойденные темпы роста. В 1962 году по выпуску автомобилей Япония занимала шестое место. В следующем году обошла Италию, еще через год Францию. В 1966 и 1967 годах позади остались Великобритания и ФРГ. Уже мало кто сомневался, что Япония когда-нибудь обставит своего «злейшего друга» США и станет самым крупным в мире производителем автомобилей — это случится в 1980 году.

Вообще, в послевоенные годы автомобили чрезвычайно изменили культуру и образ жизни японцев. Любая машина воспринималась, прежде всего, как средство коммуникации. Простые японцы мечтали о том, чтобы иметь автомобиль в частном пользовании. А производители мечтали о том, чтобы покорять не только внутренние, но и внешние рынки. Даже в сложном 1948 году Япония экспортировала 301 автомобиль и примерно 1100 единиц в 1949. Но теперь уже можно было совершенно реально рассуждать о головокружительных перспективах общемировой экспансии. На этот раз самого мирного характера. Благодаря мерам поддержки отечественного производителя и новым нормам безопасности, японские автомобили отличались высокой конкурентоспособностью. Перспективы на внешних рынках оказались блестящими. Сама судьба повернулась к Японии лицом. Страна, которая вынужденно пошла по пути развития малолитражного транспорта, в конечном итоге получила от этого неслыханные дивиденды. И даже первый нефтяной кризис 1973 года сыграл Японии на руку — ни в одной стране мира не производилось столько экономичных автомобилей.

Новый период роста начался в начале 70-х, когда были поставлены задачи дальнейшего развития электроники, внедрения в производство автоматизации, робототехники, цифровых технологий. В тот период японцы не гнушались интеллектуального шпионажа — брали все патенты, которые «плохо лежали». Все это отнюдь не для того, чтобы в конце 80-х герой популярного фильма, попав в прошлое своих родителей, мог произнести коронную фразу: «Док, все самое лучшее делается в Японии!».

После того как экономический рост стал явлением состоявшимся, впору было задуматься о проблемах экологии. Маленькая Япония с ее густонаселенными городами одной из первых почувствовала всю опасность загрязнения воздуха выхлопными газами. Главные проблемы были связаны с содержанием диоксида серы, угарного газа, окиси азота, концентрация которых превышала допустимые нормы. Первая попытка заняться вопросами экологии была предпринята Министерством транспорта в 1966 году, когда был внедрен стандарт на содержание вредных веществ в выхлопных газах.

В 1975 году японцы первыми запретили применение свинца для производства высокооктанового бензина. Последующие стандарты вводились планомерно и жестко. При этом сложилась традиция процентного снижения вредных выхлопов от уровня предыдущего стандарта. Стандарт 1978 года стал самым строгим в мире — к примеру, он требовал, чтобы количество окиси азота не превышало 10% от стандарта 1973 года. По сути это был вызов производителям — они могли ответить только разработкой двигателей новых поколений. Многочисленные конструкторские бюро работали над решением проблемы. Впервые в Японии были созданы платиновые катализаторы, совершенствовались двигатели — дорабатывались для эффективного потребления обедненной топливной смеси без потерь в мощности. Результаты были впечатляющими — количество вредных примесей в бензиновых двигателях уменьшилось на 90-95% по сравнению с периодом 60-х (у дизелей поскромнее — на 50%). Так, жесткие меры в итоге позволили японцам занять лидирующие позиции в двигателестроении.

В 70-х годах также были приняты меры к снижению уровня шумности, повышению активной и пассивной безопасности. Вырос процент утилизации автомобилей. После энергетического кризиса встала потребность снижения расхода топлива. Одна из первых идей — снижение веса автомобилей. Наступила эра переднего привода, более широкого использования легких металлов и пластмасс. Кроме того, началось пассивное внедрение инжекторных двигателей.

Nissan Sunny в 1974 году был назван самым экономичным автомобилем в своем классе.

Приблизительно с 1980-х годов серьезный упор стал делаться на выпуск автомобилей мини-класса. Новые автомобили предназначались главным образом для молодежи. Началась эпоха экономичных легковых автомобилей. В то же время повысился спрос на машины, оборудованные турбокомпрессором, приводом на четыре колеса, оснащенных автоматическими коробками передач.

Последнее десятилетие ХХ века ознаменовалось работами по созданию электромобилей, гибридных двигателей и двигателей, работающих на альтернативном топливе. В то время как в других странах работы по созданию машин нового поколения еще не вышли из стадии разработок, в Японии один за другим уже начинают выпускаться серийные модели: Honda EV PLUS (1996), Nissan HEV (1997), Mazda Demio FCEV (1997), Toyota Prius (1997), Nissan Xterra FCV (2001).

Сегодня ситуация такова, что Япония по-прежнему находится «впереди планеты всей». Toyota — первая компания, которая заявила, что к 2020 году все ее автомобили будут гибридными. Больше ста лет прошло с того момента, когда был собран первый японский автомобиль, но в то время разве кто мог предположить, что Япония когда-нибудь станет первой автомобильной державой. Остальному миру остается только смотреть и учиться.